クリック

最終更新日 令和元年七月八日

001

|

ホツマツタヱはヲシテ文字と呼ばれる、いわゆる神代文字によって五七調で書かれた古文書なんだよ。漢字では秀真伝って書くけど、ホツマツタヱを信奉している人ほど漢字での表記を嫌っているね。ミカサフミとフトマニっていう姉妹文献があって、三書を併せてヲシテ文献とも呼ばれているよ。

|

|

池田満 “『ホツマツタヱ』を読み解く - 日本の古代文字が語る縄文時代” 展望社 2001年11月 pp.13-14

|

002

|

ホツマツタヱ信者は、ホツマツタヱが古事記や日本書紀の原書だって主張しているよ。ホツマツタヱは景行天皇の時代に成立した事になっているけど、現存する写本の中で一番古いものは江戸時代後期の安永年間頃に作られたとされていて、それより古い時代にホツマツタヱが存在していた証拠は無いんだよ。

|

松本善之助 “秘められた日本古代史 ホツマツタヘ” 毎日新聞社 1980年7月 pp.206-208

原田実 “もう一つの高天原 - 古代近江文化圏試論” 批評社 1991年6月 pp.204-205

|

003

|

その一番古い写本を作ったのが、今の滋賀県高島市に住んでいた井保勇之進っていう修験者で、彼はホツマツタヱの前半を編纂したクシミカタマの78代目の末裔って自称していたんだよ。彼は和仁估安聡とも名乗っていたけど、この姓は先祖がホツマツタヱを守って近江に隠れた時から名乗り始めたんだって。

|

安達祐 “『秀真伝』偽作の目的と背景”『別冊歴史読本54号 - 危険な歴史書「古史古伝」』 新人物往来社 2000年10月 p.177

清輔道生 “『秀真伝』偽書説を超えて”『別冊歴史読本54号 - 危険な歴史書「古史古伝」』 新人物往来社 2000年10月 p.185

|

004

|

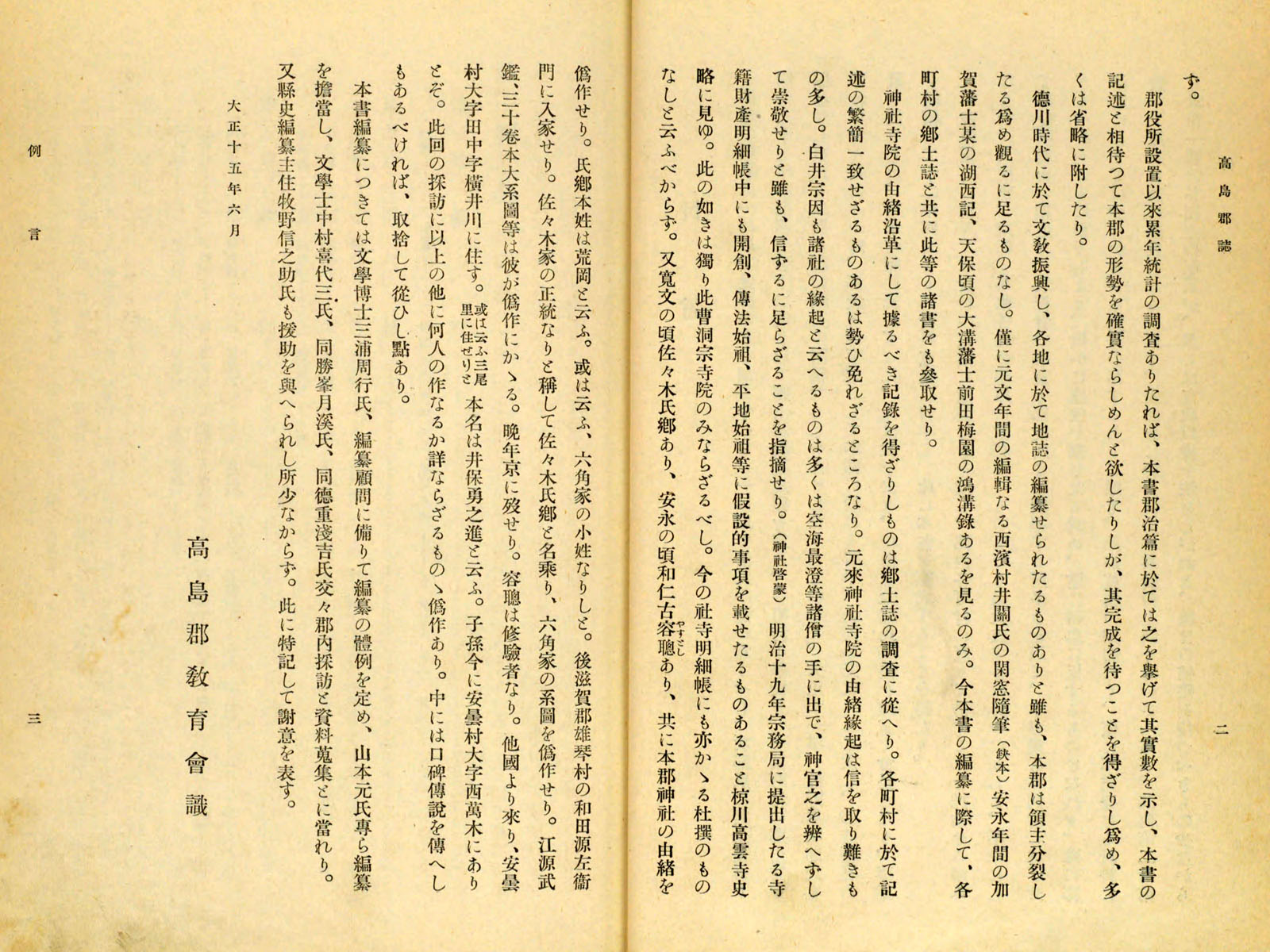

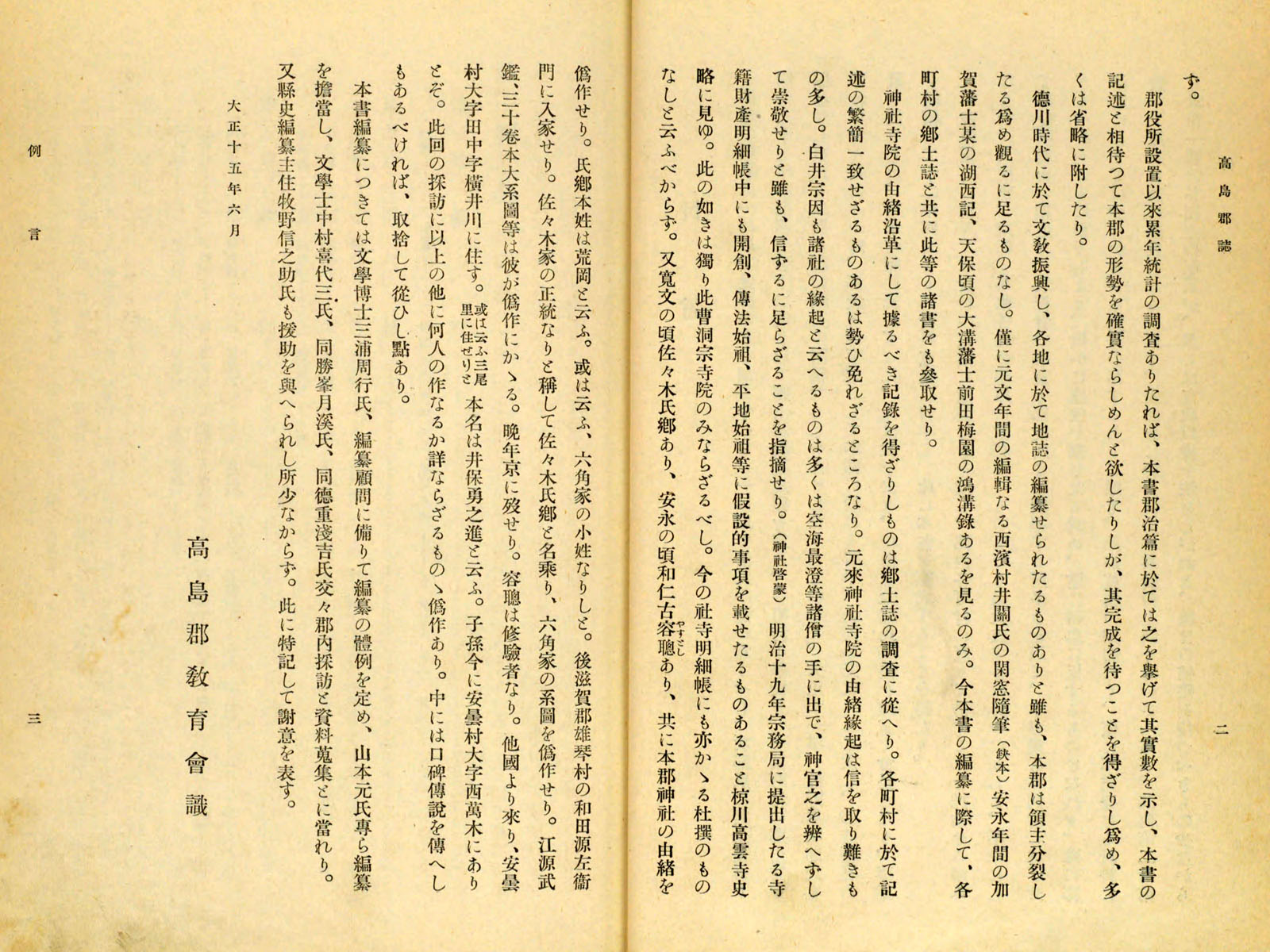

井保勇之進の出自についてはそういう話がある一方で、井保家の出自は藤原氏の流れをくむ進藤氏の出で、比叡山の目代として当地に派遣されたっていう話もあるんだよ。戦前に刊行された高島郡誌には「安永の頃和仁古容聡あり、共に本群神社の由緒を偽作せり」って書かれているから怪しい人だよね。

|

安達祐 “『秀真伝』偽作の目的と背景”『別冊歴史読本54号 - 危険な歴史書「古史古伝」』 新人物往来社 2000年10月 pp.177-178

滋賀県高島郡教育会 編 “高島郡誌” 滋賀県高島郡教育会 1927年

|

005

|

井保勇之進はホツマツタヱを伏見宮家に献呈した後に死ぬけど、幕末にはホツマツタヱが宇和島の小笠原家に渡って、明治時代には小笠原家の人間も政府や宮中への献呈を試みているよ。でも、ホツマツタヱが注目されるのは、1966年に松本善之助って人が神田の古書店でホツマツタヱを発見してからだね。

|

大田田根子命、和仁估安聰、松本善之助 “教本 ホツマツタヱ 秀眞政傳記 - 天之部” 日本翻訳センター 1993年9月 p.7

松本善之助 “ホツマ 古代日本人の知恵 - 自然に則して生きる” 渓声社 1993年10月 pp.124-134

松本善之助 “秘められた日本古代史 ホツマツタヘ” 毎日新聞社 1980年7月 pp.211-213

田中勝也 “異端日本古代史書の謎” 大和書房 1986年10月 p.96

|

006

|

ホツマツタヱ信者は、ただ記紀の原書だったっていう主張をしているだけじゃないよ。記紀に登場する神様が、神武天皇以前の時代の天皇として実在していたとも主張しているよ。彼らに言わせれば、ホツマツタヱは縄文〜弥生時代の事を書いた歴史書だったのに、誤訳や改竄で神話にされてしまったんだって。

|

|

池田満 “ホツマ縄文日本のたから” 展望社 2005年1月 pp.7-14

|

007

|

例えば海幸山幸は、記紀だと主人公が失くした釣針を探しに海底の宮殿へ行くけど、ホツマツタヱだと敦賀や曽於っていう実在の地域が舞台なの。それでも史実的とは言い難い内容だけど、ホツマツタヱ信者から見れば古代の実話だった海幸山幸が、記紀では荒唐無稽な神話に書き換えられた事になっちゃうの。

|

|

松本善之助 “秘められた日本古代史 ホツマツタヘ” 毎日新聞社 1980年7月 pp.109-120

|

008

|

ホツマツタヱ信者の主張みたいな、神話上の存在がかつて実在していたっていう考え方はエウヘメリズムと呼ばれていて、古代ギリシャの時代からあるんだよ。つまり大昔に実在した英雄が、死んだ後に崇拝されて神様になったっていう説なんだけど、まあ前近代的な考え方だよね。

|

|

大林太良 “神話学入門” 中央公論社 1966年3月 pp.6-8

|

009

|

エウヘメリズムは、昔の人にとっては合理的な神話の解釈だったのかもしれないけど、ヨーロッパでは近代的な神話研究が確立されると、エウヘメリズムは消えていったんだよ。だけど、ホツマツタヱ信者は未だにそういう主張を記紀神話全体に対して行っているからヤバイよね。

|

010

|

じゃあ、どういう理屈でホツマツタヱが古事記や日本書紀よりも古い事になるんだろうね。その根拠は三書比較って呼ばれていて、ホツマツタヱと記紀の原文同士を厳密に比較すると、ホツマツタヱから記紀を作る事はできても、その逆はあり得ないって話なんだけど、それこそ絶対にあり得ないよね。

|

池田満 “『ホツマツタヱ』を読み解く - 日本の古代文字が語る縄文時代” 展望社 2001年11月 pp.237-241

池田満 同書 p.287

松本善之助、池田満 “定本ホツマツタヱ - 日本書紀・古事記との対比” 展望社 2002年3月 pp.11-13

|

011

|

『ホツマツタヱを読み解く』って本だと、ホツマツタヱと日本書紀の天地開闢を比較しているけど、日本書紀の天地開闢が中国の古典神話を模倣しているのは周知の事実だよね。それを無視して、ホツマツタヱの天地開闢が縄文時代に成立していたとか、それが記紀に翻訳されたって主張するのはおかしくない?

|

池田満 “『ホツマツタヱ』を読み解く - 日本の古代文字が語る縄文時代” 展望社 2001年11月 pp.268-269

池田満 同書 pp.279-280

|

012

|

ホツマツタヱには所々で天地開闢が語られていて、姉妹文献の1例も併せると同じ系統の天地開闢が7例存在するけど、日本書紀の天地開闢と対応関係にあるのはホツマツタヱの最初に出てくる1例だけなんだよ。それ以外はホツマツタヱの独自内容だから、それらと日本書紀を比較する意味は無いよね。

|

|

池田満 “『ホツマツタヱ』を読み解く - 日本の古代文字が語る縄文時代” 展望社 2001年11月 pp.257-267

|

013

|

日本書紀の天地開闢は、淮南子や三五歷記(曆紀)の内容を切り貼りする事で、ほとんどの部分を再現できるんだよ。だから、ホツマツタヱの天地開闢をベースにしなきゃいけない蓋然性ってどこにもないよね。逆に独自色の強いホツマツタヱの方こそ、日本書紀の天地開闢を改造して作ったんじゃないかな。

|

014

|

ホツマツタヱの天地開闢だと、アメノミヲヤっていう根源神の吐いた息によって陰陽が分かれた事になっているよ。『縄文人のこころを旅する』って本には、縄文時代にはアメノミヲヤを絶対神とする一神教があったって書いてあるけど、ホツマツタヱが縄文時代にまで遡らないって話題には後で触れるね。

|

|

池田満 “縄文人のこころを旅する - ホツマツタヱが書き直す日本古代史” 展望社 2003年5月 pp.201-205

|

015

|

実は、江戸時代前期に流布された先代旧事本紀大成経っていう偽書にも、アメノミヲヤは登場しているよ。ホツマツタヱが大成経からアメノミヲヤをパクったのはほぼ間違いないけど、吐いた息で陰陽を分ける話は、室町時代末期に成立した修験修要秘決集の世界建立之事と関連していそう。

|

|

先代旧事本紀大成経のアメノミヲヤについては神代本紀を参照。

|

016

|

修験修要秘決集の世界建立之事だと、原初混沌の中に大日如来の阿字の命風っていう精気が充満していて、ここから天地陰陽が分かれたっていう話になっているの。これがさっきのアメノミヲヤの話と似ている訳だけど、井保勇之進が修験者だった事を思えば、似ているのは偶然じゃなさそうだね。

|

|

宮家準 “日本のシャマニズム - 修験道の宇宙観を中心として”『シャーマニズムとは何か - 国際シンポジウム:南方シャーマニズム』 春秋社 1983年12月 p37

|

017

|

日本書紀の天地開闢だと陰陽が分かれて、それが天と地になったって書いてあるよね。ホツマツタヱだと陽から天と太陽が生まれて、陰から地と月が生まれた事になっているの。これも江戸時代前期に成立した大和本紀っていう偽書に同じ事が書かれているんだけど、他にもホツマツタヱとの類似点があるよ。

|

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 天の巻” かざひの文庫 2015年9月 p.37

|

018

|

日本書紀では分裂した時の陽を「及其清陽者 薄靡而爲天」って書いているけど、ホツマツタヱでは「陽は清く軽く巡りて天となり」って書いているから、両者はかなり違っているよね。大和本紀だと「清軽者上為天」って書かれていて、明らかにホツマツタヱに近い表現なのが分かると思うの。

|

|

山折哲雄 “日本の神1 - 神の始原” 平凡社 1995年5月 p.305

|

019

|

大和本紀の「清軽者上為天」っていう部分は、太平御覧の三五歷記から引用されたものなんだよ。ホツマツタヱと大和本紀の天地開闢には人の起源も書いてあるけど、大和本紀では三五歷記の文言を引用しながら、陰陽五行から天地万物が生まれて、それらが調和して人になったって書かれているよ。

|

020

|

ホツマツタヱだと空風火水土の五元素が混ざって人になるんだけど、この五元素は五行思想の水火木金土じゃなくて、インドの五大思想の五元素とほとんど同じ構成になっているんだよ。そういう違いがあっても、大和本紀とホツマツタヱの天地開闢には興味深い類似点があるって事が分かるよね。

|

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 天の巻” かざひの文庫 2015年9月 p.259

|

021

|

こんな感じで、ホツマツタヱの天地開闢のオリジナル部分には色々な元ネタが隠れている訳だけど、逆にホツマツタヱの方がそれらより古いのなら、近世以前の写本や紙切れが何かしら出てこないとおかしいよね。じゃあ、ホツマツタヱの他の部分も記紀神話より古いって言えるのか、順を追って見てみようか。

|

022

|

松本善之助は自著の中で、記紀の国生み神話はホツマツタヱの話を不正確に引用したものだって主張しているよ。日本書紀の一書(第五)だとイザナギとイザナミが、飛んできた鶺鴒の仕草を見てセ○クスのやり方を知ったって書かれているけど、ホツマツタヱではもっと発展した内容になっているの。

|

|

松本善之助 “ホツマ 古代日本人の知恵 - 自然に則して生きる” 渓声社 1993年10月 p.16

|

023

|

ホツマツタヱだと鶺鴒の仕草を根拠に、やる時は男の方から女に声をかけろっていう話になっていて、松本善之助は日本書紀にこれが書かれていない事を不満げに述べているの。だけど、鶺鴒の仕草にそういう意味付けがあったとして、ホツマツタヱの方が日本書紀より正しいっていう話にはならないよね?

|

|

松本善之助 “ホツマ 古代日本人の知恵 - 自然に則して生きる” 渓声社 1993年10月 pp.22-23

|

024

|

国生み神話の類話は、東南アジア・中国南部・台湾・南西諸島・アイヌ民族とかにも分布しているんだけど、その中には原初の夫婦神が鳥の仕草を見てセ○クスのやり方を知ったっていう要素を持った例もあるんだよ。ルソン島やセレベス島の例だと鶏なんだけど、台湾の例だと鶺鴒が飛んでくるの。

|

大林太良 “神話の話” 講談社 1979年4月 pp.166-167

後藤明 “南島の神話” 中央公論新社 2002年2月 p.146

|

025

|

江戸時代に記録されたアイヌ民族の創世神話だと梟が飛んでくるけど、この例にはポリネシアや南西諸島の創世神話とも似た要素があって、日本書紀の国生み神話を真似たとは思えないの。基本的にどの例でも、夫婦神の前に飛んでくる鳥はセ○クスを教えるだけで、男女の役割とかを説く例は無いんだよ。

|

|

大林太良 “日本神話の起源” 徳間書店 1990年2月 pp.28-29

|

026

|

結果的に、日本書紀の一書(第五)に出てくる鶺鴒の話は、日本周辺に分布している国生み神話の類話と大きく異ならない点で、元からそういう内容だった蓋然性が高いよね。ホツマツタヱの話は後から付け加えられたもので、日本書紀の話がホツマツタヱから不正確に引用されたものっていうのは考え難いよ。

|

027

|

ホツマツタヱでもイザナギはイザナミと死別するけど、記紀と違ってイザナギは夢の中でイザナミと再会するっていう話になっているの。そういう違いがあっても、イザナギが醜女に物を投げながら逃げていく話になっていて、これは世界的に呪的逃走(マジックフライト)って呼ばれているんだよ。

|

|

後藤明 “世界神話学入門” 講談社 2017年12月 p.7

|

028

|

呪的逃走はオーストラリア以外の世界各地に広く分布していて、多くの例では投擲物が三つになっているの。古事記ではイザナギが髪飾りを投げると葡萄になって、醜女が食べている間に逃げているね。また追って来たら櫛を投げて、それが筍になって同じ様に足止めするけど、最後には桃を投げて撃退するね。

|

|

ユーリ・ベリョースキン “環太平洋における日本神話モチーフの分布”『古事記 - 環太平洋の日本神話』 勉誠出版 2012年10月 p.34

|

029

|

ホツマツタヱの呪的逃走は古事記と少し違って、髪飾りが出ない代わりに葡萄を直接投げているの。次の投擲でも、櫛をそのまま醜女に与えるんだけど、桃で撃退するのは同じだよ。ホツマツタヱが記紀の原書だったら、記紀がホツマツタヱの呪的逃走を脚色したっていう事になるのかな。

|

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 天の巻” かざひの文庫 2015年9月 pp.85-86

|

030

|

記紀とホツマツタヱみたいに、追手が投擲物に気を取られている間に逃げる例はアタランテ型って呼ばれているよ。ユーリ・ベレツィンによると呪的逃走には三段階の発展があって、一番古いのがこれなの。その次は投擲物が障害物になる型で、最後は投擲物の組合わせが標準化されて、砥石と櫛が含まれるの。

|

|

ユーリ・ベリョースキン “環太平洋における日本神話モチーフの分布”『古事記 - 環太平洋の日本神話』 勉誠出版 2012年10月 pp.34-36

|

031

|

世界的に見て、呪的逃走で投げられる櫛は何かに変じているから、その点で記紀は典型例を踏襲しているよ。ホツマツタヱでは何にも変じない櫛が投げられていて、これはかなり異端な例になるね。そうするとホツマツタヱの呪的逃走は、古事記の呪的逃走を端折って作られた蓋然性が高いんじゃないかな。

|

|

呪的逃走の集成としては福島秋穂『呪物投擲逃走譚続考』があり、櫛を投げる例も多く紹介されている。

|

032

|

呪的逃走に関連する話題として、ハタレの乱っていうのにも触れておこうか。『ホツマツタヱを読み解く』って本によると、ハタレの乱は縄文時代の末期から弥生時代の初期の間に起きた大規模な騒乱だったらしいけど、参加者が70万9千人もいたって時点でおかしいよね。

|

|

池田満 “『ホツマツタヱ』を読み解く - 日本の古代文字が語る縄文時代” 展望社 2001年11月 p.109

|

033

|

このハタレの乱なんだけど、ハタレっていう暴徒を鎮圧する際に物を投げて、それに群がるハタレをまとめて捕縛するっていう話を繰り返しているの。この部分は相手が投擲物に気を取られている点で、アタランテ型を連想させるね。ハタレの乱が呪的逃走を参考に作られているなら、史実としては扱えないよ。

|

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 天の巻” かざひの文庫 2015年9月 pp.148-161

|

034

|

ハタレの乱には呪的逃走みたいな要素があったけど、投擲物の中には鼠の揚げ物が含まれていて、狐のハタレに食べさせているの。作家の原田実は、鼠の揚げ物で狐を誘き寄せる話が恋川春町の其返報怪談や、謡曲の釣狐にもあるって指摘しているよ。ここら辺もハタレの乱の元ネタになっているんだろうね。

|

035

|

ホツマツタヱでは鏡を使ってハタレの正体を映し出すけど、鏡に映ったハタレの姿が魔物だったっていう話は、近松門左衛門の日本振袖始にも似た話があるよ。鏡を使って相手の正体を暴く話は決して珍しくないけど、ホツマツタヱにはもっと日本振袖始と酷似した話もあるから、偶然ではなさそうだね。

|

|

原田実 “もう一つの高天原 - 古代近江文化圏試論” 批評社 1991年6月 p.219

|

036

|

ホツマツタヱの八岐大蛇説話だとスサノオがクシナダヒメと結婚する際に、クシナダヒメの炎の様な苦しみを治す為に袖を裂いて脇から風を入れたっていう話があって、これが日本振袖始の内容と酷似しているの。詳しい事は原田実が『もう一つの高天原』って本に書いているから、興味があったら読んでね。

|

|

原田実 “もう一つの高天原 - 古代近江文化圏試論” 批評社 1991年6月 p.218

|

037

|

ホツマツタヱの八岐大蛇説話だとスサノオはクシナダヒメを櫛にしないで、建物の中に隠しているよ。中世日本紀にも類例があって、雲州樋河上天淵記だと八重の垣に隠して、太平記だと船に乗せているよ。あと、ホツマツタヱのスサノオは自分の髪に櫛を挿すけど、太平記でも同じ事をしているのは面白いね。

|

038

|

日本書紀だと八岐大蛇説話の前にウケモチ説話が出ているけど、ホツマツタヱでは色々なオリジナルストーリーが挿入されている都合で、かなり後回しにされているよ。しかも日本書紀の様なハイヌウェレ型神話にはなっていなくて、ツクヨミがウケモチを殺す話と作物の起源説話は繋がっていないんだよ。

|

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 天の巻” かざひの文庫 2015年9月 pp.278-280

|

039

|

ホツマツタヱのウケモチ説話だと作物の起源は、ウケモチの求めによって天から作物の種が降ろされる話になっているよ。中国の古典の詩経や山海経にも似た話があって、后稷っていう伝説上の存在によって天から作物の種が降ろされる話なんだけど、これがホツマツタヱのウケモチ説話の元ネタになるのかな?

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 天の巻” かざひの文庫 2015年9月 p.278

大林太良 “稲作の神話” 弘文堂 1973年10月 pp.152-153

|

040

|

海幸山幸も海外には多くの類話があって、それらは釣針喪失譚とも呼ばれているよ。ホツマツタヱの海幸山幸は日本の特定の地域が舞台になっているから、海底の宮殿を訪ねたりはしないけどね。ホツマツタヱ信者は、例によって海幸山幸も古代の史実として扱っているけど、話の大筋は記紀と一緒だよ。

|

|

池田満 “ホツマ辞典 - 漢字以前の世界へ” 展望社 1999年6月 pp.193-194

|

041

|

ホツマツタヱの海幸山幸も主人公が借りた釣針を魚に取られて、元の所有者から釣針を返せって責められている点で、典型的な釣針喪失譚の要素を踏襲しているから、それらと同系の説話なのはまず間違いないよ。だからホツマツタヱの海幸山幸を史実扱いするのは、かなり無理のある解釈だよね。

|

|

後藤明 “世界神話学入門” 講談社 2017年12月 pp.195-200

|

042

|

ホツマツタヱの海幸山幸だと、山幸彦は敦賀近海で魚に釣針を取られたはずだから、南九州の曽於で釣針を取り返すなら、約千km離れた地点で釣針を取った魚の捕獲に成功した事になるね。それだけの距離を移動するにも相当な日数がかかるし、それで釣針を取り返すのは普通に考えて全く現実的じゃないよ。

|

|

松本善之助 “秘められた日本古代史 ホツマツタヘ” 毎日新聞社 1980年7月 pp.109-120

|

043

|

釣針喪失譚の主人公は、多くの例で失くした釣針を探しに海底の世界を訪ねるんだよ。釣針喪失譚の亜種で、釣針の代わりに槍とか矢を探しに行く例だと、主人公は地下の世界や動物が人間の姿をしている世界を訪ねるのが典型的なんだよ。この点で、ホツマツタヱの海幸山幸は非常に作為的な内容だよね。

|

松本信広 “日本神話の研究” 平凡社 1971年2月 pp.61-63、p.77

後藤明 “世界神話学入門” 講談社 2017年12月 pp.202-207

|

044

|

記紀でもホツマツタヱでも、山幸彦は釣針を探しに行った先で水汲みの女と出会うよ。海外の類話だと、インドネシア・メラネシア・パラオ・北米の例にも水汲みの女が登場するよ。ホツマツタヱだと、ただ水を汲みに来た訳じゃなくて、若水汲みっていう元日行事の為に水を汲みに来た事になっているけどね。

|

大林太良 “東アジアの王権神話 - 日本・朝鮮・琉球” 弘文堂 1984年1月 pp.107-108

石田英一郎 “桃太郎の母 - ある文化史的研究” 講談社 1984年12月 pp.197-198

後藤明 “ハワイ・南太平洋の神話” 中央公論社 1997年9月 pp.142-143

松本信広 “日本神話の研究” 平凡社 1971年2月 pp.56-58

松本信広 “日本神話の研究” 平凡社 1971年2月 pp.69-70

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 地の巻” かざひの文庫 2016年5月 p.191

|

045

|

大林太良によれば、若水汲みは東アジア世界に分布していて、中国の長江流域以南の水稲耕作文化に起源があるんだって。同氏は海幸山幸の原形も、中国の江南から日本に入って来たって考えているから、若水汲みと起源地はほぼ同じだね。でも、若水汲みを含んだ釣針喪失譚はホツマツタヱだけなんだよ。

|

大林太良 “正月の来た道 日本と中国の新春行事” 小学館 1992年12月 pp.59-118

大林太良 “神話の系譜 日本神話の源流をさぐる” 講談社 1991年2月 p.75、pp.100-101

|

046

|

だから若水汲みは釣針喪失譚に元来存在しない要素で、ホツマツタヱで独自に付け加えられた後発的な要素になるんじゃないかな。海外だと、主人公は水汲みの女から親族が病気だって話を聞いて、その病人に会ってみると自分の失くした猟具が刺さっていたって例の方が多いから、これが本来の形式だよね。

|

大林太良 “東アジアの王権神話 - 日本・朝鮮・琉球” 弘文堂 1984年1月 pp.107-108

松本信広 “日本神話の研究” 平凡社 1971年2月 pp.56-58

松本信広 “日本神話の研究” 平凡社 1971年2月 pp.69-70

|

047

|

ホツマツタヱの海幸山幸だと、山幸彦は木に登らないまま水汲みの女と出会っていて、これは日本書紀の本文や一書(第一)に近いよ。でも、記紀では井戸の傍の木が目印の様な存在になっているよね。ホツマツタヱではこれが欠落していて、山幸彦は葉っぱを敷いて水汲みの女が現われるのを待つんだよ。

|

|

松本善之助 “秘められた日本古代史 ホツマツタヘ” 毎日新聞社 1980年7月 p.113

|

048

|

古事記と日本書紀の一書(第二、第四)だと、山幸彦は海宮に着くと井戸の傍の木に登っているね。海外の類話にも、主人公が木に登ってから水汲みの女と出会ったり、木の上に降り立ってから水汲みの女と出会う例があるよ。こうして比較すると、ホツマツタヱの内容は他との違いが際立っているよね。

|

大林太良 “東アジアの王権神話 - 日本・朝鮮・琉球” 弘文堂 1984年1月 pp.107-108

石田英一郎 “桃太郎の母 - ある文化史的研究” 講談社 1984年12月 pp.197-198

後藤明 “ハワイ・南太平洋の神話” 中央公論社 1997年9月 pp.142-143

一書(第四)では兄が山幸彦、弟が海幸彦になっている。紛らわしいので主人公格を全て山幸彦にしている。

|

049

|

ホツマツタヱの海幸山幸だと、海女に漁網で漁をさせると大鯛が現われて、釣針の刺さった魚を咥えていたって話になっているよ。記紀では海神が魚を呼び集めて釣針の事を尋ねると、ある魚が口を病んでいるみたいだって証言が出てきて、その魚から釣針を取り戻す事ができたって話になっているね。

|

|

松本善之助 “秘められた日本古代史 ホツマツタヘ” 毎日新聞社 1980年7月 pp.116-118

|

050

|

釣針喪失譚の典型的な話だと、猟具が体に刺さった動物(大抵は擬人化している)は、自分が病気になったと思っていて、尋ねてきた主人公にしか刺さった猟具は外せないんだよ。ユーリ・ベレツィンはこれを「見えない釣針」って呼んでいるけど、記紀の海幸山幸には明らかにこの要素が入っているよね。

|

ユーリ・ベリョースキン “環太平洋における日本神話モチーフの分布”『古事記 - 環太平洋の日本神話』 勉誠出版 2012年10月 p37

後藤明 “世界神話学入門” 講談社 2017年12月 p.213

|

051

|

ホツマツタヱよりも記紀の海幸山幸の方が、海外の釣針喪失譚との類似性が高い訳だけど、これは記紀の海幸山幸がホツマツタヱから作られていない事を意味するよ。ホツマツタヱの海幸山幸こそ記紀を改造して作られているから、海外の釣針喪失譚との相違が多くなっているって考える方が蓋然性は高いよね。

|

052

|

ホツマツタヱ信者は、ホツマツタヱから記紀が作られたって主張するけど、今までのツイートを見れば、記紀の内容がホツマツタヱに由来していない事が分かるよね。記紀と海外の神話には系統的な類似性があるけど、ホツマツタヱは記紀を改造して作られているから、それらとの類似性が低くなっているの。

|

053

|

ホツマツタヱが記紀の原書じゃないなら、記紀は何から作られたのかな。学術的に意義のある記紀神話の起源論なら半世紀以上も前から出されていて、大林太良の『日本神話の起源』は、その集大成のひとつとして知られているよ。こうした先行研究は、ホツマツタヱ信者の眼中に無いみたいだけど。

|

054

|

戦後にホツマツタヱを発見した松本善之助は極端な神武天皇実在論者で、古代の天皇の年齢もそのまま信じていたんだけど、そういう空想と現実を区別できない人たちが、ホツマツタヱを研究しているんだよ。最近は記紀との比較だけじゃなくて、考古学とホツマツタヱの比較なんかにも力を入れているね。

|

松本善之助 “秘められた日本古代史 ホツマツタヘ” 毎日新聞社 1980年7月 pp.121-122

松本善之助 同書 p.133

|

055

|

記紀には国之常立神っていう根源神がいて、ホツマツタヱにもクニトコタチっていうよく似た名前が出てくるけど、文化英雄になっているよ。『ホツマツタヱを読み解く』って本だと、縄文時代に住居の建て方や木の実の栽培方法を広めて、トコヨクニっていう原初の日本を建国した人になるんだって。

|

|

池田満 “『ホツマツタヱ』を読み解く - 日本の古代文字が語る縄文時代” 展望社 2001年11月 pp.40-41

|

056

|

『ホツマツタヱを読み解く』だと、クニトコタチの足跡と三内丸山遺跡を関連付けて、トコヨクニの建国が縄文前期まで遡るって主張しているよ。クニトコタチの住居の建築方法は、平らにした地面に柱を寄せ立てて茅葺にするっていうものなんだけど、これは色々な点で当時の住居の構造と一致していないね。

|

|

池田満 “『ホツマツタヱ』を読み解く - 日本の古代文字が語る縄文時代” 展望社 2001年11月 pp.47-48

|

057

|

縄文時代の住居は竪穴式住居が一般的だけど、これは地面をかなり深く掘り下げているし、屋根を支える主柱も4本前後が垂直に建てられているから、さっきの建築方法とはかなり違う事が分かるよね。あと、復元された竪穴式住居には茅葺が使われているけど、実際は屋根に土を被せていたんだって。

|

石野博信 “古代住居のはなし” 吉川弘文館 1995年5月 pp.38-39

岡村道雄 “縄文の列島文化” 山川出版社 2018年7月 pp.64-65

|

058

|

縄文時代には竪穴を掘らない平屋の住居も存在していたけど、壁で屋根を支える構造なんだよ。あと、はさみ山遺跡っていう後期旧石器時代の住居跡だと、柱は円錐形に配置されていたみたいだけど、地面はカレー皿の様に窪んでいたんだって。他の後期旧石器時代の住居も、ほぼ同じ構造らしいね。

|

石野博信 “古代住居のはなし” 吉川弘文館 1995年5月 pp.57-59

石野博信 同書 pp.183-184

|

059

|

ホツマツタヱみたいに文化英雄が住居の作り方を教える話は、他の偽書や中国の古典にも出てくるから、本来は考古学よりもそっちと比較するべきなんだよね。荘子や十八史略には、有巣氏っていう文化英雄が住居を作って木の実を食べていた話があって、ここら辺がクニトコタチ説話の元ネタじゃないかな。

|

江戸時代前期の偽書『大和本紀』の「穴居野処巣居の来由」では、葉木国野尊が住居を作った文化英雄になっている。

荘子 盜跖篇「古者禽獣多而人少 於是民皆巣居以避之 昼拾橡栗 暮栖木上 故命之曰有巣氏之民」

十八史略 巻一「人皇以後 有曰有巣氏 構木為巣 食木実」

韓非子にも、聖人が人民の為に木を組んで巣を作り、様々な害から逃れられる様になったので民が喜び、有巣氏と呼んで天下の王になったという話がある。

韓非子 五蠹篇「上古之世 人民少而禽獣衆 人民不勝禽獣蟲蛇 有聖人作 搆木為巣以避群害 而民悦之 使王天下 号日有巣氏」

|

060

|

ホツマツタヱには船の起源が書かれていて、シマツヒコっていう人が筏を作った事に始まるんだって。『よみがえる縄文時代イサナギ・イサナミのこころ』って本だと、シマツヒコは縄文時代前期の人だったって書いてあるけど、それよりもっと古い時代から日本では船が使われていたよ。

|

|

池田満 “よみがえる縄文時代 - イサナギ・イサナミのこころ” 展望社 2013年4月 p.88

|

061

|

東京都府中市にある、今から3万年以上前の武蔵台遺跡からは神津島産の黒曜石が出土しているから、後期旧石器時代には神津島と本土を行き来する航海技術があったんだよ。そうすると、船の起源を説いたホツマツタヱのシマツヒコ説話には、縄文時代の史実として論じる価値が無いよね。

|

|

堤隆 “黒曜石 3万年の旅” 日本放送出版協会 2004年10月 pp.85-90

|

062

|

ホツマツタヱには、シマツヒコの孫がワニフネっていう帆船を作ったとも書かれていて、ニギハヤヒ神話に対応した話にもワニフネが出てくるの。『はじめてのホツマツタヱ 地の巻』って本だと、この話が紀元前1160年頃の出来事だって書いているけど、縄文時代の遺跡から帆船が出土した例は無いよ。

|

池田満 “ホツマ辞典 - 漢字以前の世界へ” 展望社 1999年6月 pp.223-224

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 地の巻” かざひの文庫 2016年5月 pp.78-83

|

063

|

通説だと、日本で帆船が使われるのは古墳時代以降からだね。『ホツマツタヱを読み解く』って本だと、ホツマツタヱで帆船を意味していたワニフネが、記紀では魚類のワニに取り違えられたっていう主張をしているよ。これは、ワニフネの実在が証明できなかったら、ただの循環論法にしかならないよね。

|

松木哲 “船 - 丸木舟だった卑弥呼の時代”『森浩一対談集 古代は語る - 古代日本人の技術』 河合出版 1990年9月 pp.173-174

池田満 “『ホツマツタヱ』を読み解く - 日本の古代文字が語る縄文時代” 展望社 2001年11月 pp.280-287

|

064

|

ホツマツタヱには馬と牛が登場するんだけど、『ホツマツタヱを読み解く』にはイザナギとイザナミが日本を統治していた約3000年前から、馬と牛が農耕で使われ始めたって書かれているよ。『はじめてのホツマツタヱ 地の巻』だと、それより後の時代を紀元前1200年って推定しているけどね。

|

池田満 “『ホツマツタヱ』を読み解く - 日本の古代文字が語る縄文時代” 展望社 2001年11月 p.67

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 地の巻” かざひの文庫 2016年5月 pp.71-72

|

065

|

つまりホツマツタヱ信者は、縄文時代後期から晩期頃の日本では馬と牛が家畜として飼育されていたって認識している事になるよね。でも、通説だと日本で馬と牛が家畜として普及するのは古墳時代になってからだから、ホツマツタヱ信者の推定年代とは千年以上の違いがあるよ。

|

設楽博己 “十二支になった動物たちの考古学” 新泉社 2015年12月 p.22

設楽博己 同書 p.90

|

066

|

昔は縄文時代の遺跡から馬と牛の骨が出土したって話もあったけど、それらは後の時代の骨が遺跡に混入したって事で結論が出ているね。弥生時代でも、かつて馬の骨の確実な出土例とされていた熱田貝塚や、牛の骨の確実な出土例とされていた伊皿子貝塚の場合は、古墳時代のものとして見直されているよ。

|

佐原真 “魏志倭人伝の考古学” 岩波書店 2003年7月 pp.97-102

西本豊弘、新美倫子 “事典 人と動物の考古学” 吉川弘文館 2010年11月 p.162

佐賀県唐津市にある、弥生時代前期の菜畑遺跡からは牛角製の餌木とされる遺物が出土しているが、この牛角は部品として招来されたものと考えられている。

山中英彦 “考古学からみた海人族の東遷”『古代王権と交流 第8巻 西海と南島の生活・文化』 名著出版 1995年10月 p.26

甲元眞之 “日本の初期農耕文化と社会” 同成社 2004年9月 p.107

|

067

|

五島列島の大浜遺跡からも弥生時代の馬と牛の歯が出土したけど、年代を疑問視する声もあるよ。今の所、壱岐島にある原の辻遺跡から出土した骨や歯が、弥生時代の馬と牛の確実な出土例になるのかな。離島では弥生時代から馬と牛が飼育されていても、ホツマツタヱ信者の主張とは相当な乖離があるよね。

|

西中川駿 “山口県土井ヶ浜遺跡出土のウシ、ウマ、イヌ遺体”『研究紀要 第7号』 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム 2012年3月 p.40

佐原真 “魏志倭人伝の考古学” 岩波書店 2003年7月 pp.102-104

森浩一 “三世紀の考古学 上巻 - 三世紀の自然と人間” 学生社 1980年5月 p.134

|

068

|

ホツマツタヱには轡・鞍・鐙っていう具体的な馬具も出てくるけど、これらの馬具も古墳時代以前の遺跡からは出土していないんだよ。考古学者の松木武彦によると、弥生時代には馬がいなかったから、馬と戦う上で有用な武器だった戈と矛が祭器に変容して、短剣のみが実用の武器として残ったんだって。

|

諌早直人 “海を渡った騎馬文化 - 馬具からみた古代東北アジア” 風響社 2010年11月 pp.43-47

松木武彦 “人はなぜ戦うのか - 考古学からみた戦争” 講談社 2001年5月 pp.52-55

考古学者の佐原真によると、弥生時代後半に九州で鉄製の実用的な矛が出現するらしい。

佐原真 “魏志倭人伝の考古学” 岩波書店 2003年7月 p.112

|

069

|

ホツマツタヱだと、日本各地に馬と牛がいたように書かれているけど、そういう状況は古墳時代以降じゃないとあり得ない事が分かったね。だから、ホツマツタヱの内容が縄文時代にまで遡るっていう話は全くのデタラメで、現状では下駄を履かせても古墳時代までだし、実際はそれさえもあり得ないけどね。

|

070

|

『はじめてのホツマツタヱ 人の巻』によると、弥生時代の加茂岩倉遺跡から出土した39個の銅鐸の事が、ホツマツタヱには書かれているんだって。日本書紀の崇神紀「甘美御神 底宝御宝主」に対応した「ミソコタカラ ミカラヌシ」っていう記述が、39個の銅鐸(ミカラヌシ)を意味しているらしいよ。

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 人の巻” かざひの文庫 2016年9月 pp.128-130

松本善之助、池田満 “定本ホツマツタヱ - 日本書紀・古事記との対比” 展望社 2002年3月 p.566

|

071

|

『検証ほつまつたゑ』っていう同人誌の86号だと、ホツマツタヱから日本書紀が作られる際に、意図的に銅鐸の記述が隠されたって主張されているよ。あと、銅鐸は崇神朝に対する反乱軍の威信財だったんだけど、崇神朝への謀反に失敗した事で、日本中の銅鐸が紀元前37年に一斉に埋められたんだって。

|

|

今村聰夫 “ホツマツタヱと考古学”『検証ほつまつたゑ 通巻86号』 ホツマ出版会 2016年8月 pp.48-51

|

072

|

じゃあ、ホツマツタヱには加茂岩倉遺跡の事が本当に記述されているのか、事実確認をしてみようか。加茂岩倉遺跡からは39個の銅鐸が出土したけど、ミソコタカラのミソコ(三十九)は本当に数詞だったのかな。ホツマツタヱは必ずじゃないけど、数詞に特殊字体を使っていたりするんだよ。

|

|

池田満、青木純雄、平岡憲人 “よみがえる日本語 - ことばのみなもと「ヲシテ」” 明治書院 2009年5月 pp.44-48

|

073

|

ホツマツタヱには、数詞用の特殊字体で「ミソコ」って書いた用例があるけど、ミソコタカラの「ミソコ」には普通のヲシテ文字が使われているよ。数詞として読み取れる記述に普通のヲシテ文字が使われている場合もあるから、これだけでミソコタカラの「ミソコ」は数詞じゃないって確言できないけどね。

|

|

松本善之助、池田満 “定本ホツマツタヱ - 日本書紀・古事記との対比” 展望社 2002年3月 p.611

|

074

|

『検証ほつまつたゑ』の記事だと、銅鐸が紀元前37年に埋められたって主張していたね。これはホツマツタヱの紀年法を独自研究で絶対年代に変換したものなんだけど、本当に合っているのかな。さっき、ホツマツタヱには馬と牛が登場するから、古墳時代以前には遡らないって言ったよね。

|

|

今村聰夫 “ホツマツタヱと考古学”『検証ほつまつたゑ 通巻86号』 ホツマ出版会 2016年8月 pp.50-51

|

075

|

ホツマツタヱが古墳時代までは遡るって意味で言った訳じゃないけど、そういう事だからホツマツタヱをそれ以前の時代の記録として扱うのは根本的に間違っているよ。あと、銅鐸文化は3世紀まで続いていたから、紀元前37年に日本中の銅鐸が一斉に埋められたって主張はそもそも成り立たないね。

|

|

久野邦雄 “青銅器の考古学” 学生社 1999年12月 pp.99-100

|

076

|

『検証ほつまつたゑ』の記事だと、2016年に淡路島で発見された松帆銅鐸の年代測定結果も、紀元前37年の誤差範囲に収まるはずだって書かれているよ。でも、2017年に公表されたC14年代測定の結果は、紀元前4世紀〜紀元前2世紀だったから、誤差範囲から見事に外れる結果になったね。

|

077

|

結局、「ミソコタカラ ミカラヌシ」って記述は、加茂岩倉遺跡と何ら関連するものじゃないよ。ホツマツタヱは五七調を貫徹する事にこだわり過ぎて、言葉を不自然に省略しているって指摘されているから、「甘美御神 底宝御宝主」を無理やり五七調にしただけで、「ミソコ」も数詞じゃないんだろうね。

|

|

田中勝也 “異端 日本古代史書の謎” 大和書房 1986年10月 pp.100-102

|

078

|

『検証ほつまつたゑ』の記事にはホツマツタヱと直接関係ない事だけど、大仙陵古墳(仁徳陵)の築造年代を確認する手段がないって事も書かれているよ。でも、大仙陵古墳は出土した埴輪片や墳丘の形式から、5世紀後半に築造された事が分かっていて、被葬者が仁徳天皇じゃない事も知られているね。

|

今村聰夫 “ホツマツタヱと考古学”『検証ほつまつたゑ 通巻86号』 ホツマ出版会 2016年8月 p.48

中井正弘 “仁徳天皇陵”『歴史検証 天皇陵』 新人物往来社 2001年6月 p.101

|

079

|

古墳と言ったら『ホツマ辞典』って本でも、日本武尊の西征は古墳時代の出来事だった、みたいな事が書かれているよ。当たり前の話だけど、古墳時代は3世紀に始まるから、日本武尊が皇紀の年代に実在していたとしても古墳時代とはかすりもしないよ。ホツマツタヱ信者って、こういう妄想が多いんだよね。

|

|

池田満 “ホツマ辞典 - 漢字以前の世界へ” 展望社 1999年6月 p.132

|

080

|

ホツマツタヱ信者は皇紀が歴史的に正しいって信じているから、神武天皇も紀元前7世紀代に実在していたって認識なんだよ。そうすると、神武東征は弥生時代前期に起こった戦いって事になるけど、当時はまだ金属器がほとんど普及していないから、神武天皇は石器で長髄彦と戦っていた事になるね。

|

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 人の巻” かざひの文庫 2016年9月 p.24

|

081

|

ホツマツタヱの神武東征も記紀と同じ進軍ルートになっていて、神武天皇の軍団は九州から瀬戸内海を経由して浪速に向かっているよ。生駒山の戦いで敗走したら、紀伊水道を経由して熊野から奈良盆地に侵攻する訳だけど、弥生時代前期にこれだけ大掛かりな戦いが本当にあったのかな?

|

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 人の巻” かざひの文庫 2016年9月 pp.24-28

|

082

|

弥生時代中期までの石鏃や石剣には材質や形状に地域性があって、出土した遺骸には同じ地域内で作られた石鏃や剣先しか刺さっていないんだよ。この事から、中期までの戦いは局地的な覇権争いだった事が分かっているんだけど、後期になると全国的に武器が均一化して、戦いの実態が分かり難くなるよ。

|

松木武彦 “人はなぜ戦うのか - 考古学からみた戦争” 中央公論新社 2017年9月 pp.52-56

松木武彦 同書 pp.103-104

|

083

|

弥生時代後期になると環濠集落が減っていくんだけど、代わりに矢を防ぐ置き盾の出土が増えるから、野戦や会戦が行われていたかもしれないんだって。そう言えば記紀の神武東征だと、盾を並べて叫んだ事が盾津って地名の由来になったって書かれているけど、ホツマツタヱにはこの話が出てこないんだよ。

|

|

松木武彦 “人はなぜ戦うのか - 考古学からみた戦争” 中央公論新社 2017年9月 pp.102-103

|

084

|

こうやって考古学的な事実を見ていくと、神武東征が弥生時代前期の日本で実際にあった可能性は限りなく低そうだね。それ以前にホツマツタヱの神武東征は、神武天皇が弥生時代の大阪平野には存在しないはずの大和川を遡って河内日下に向かうっていう、致命的な誤りがあるんだけどね。

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 人の巻” かざひの文庫 2016年9月 pp.25-26

大阪市文化財協会 編 “大阪遺跡” 創元社 2008年3月 p.7

|

085

|

古代の大阪平野には河内湖って呼ばれる大きな汽水湖があったから、河内日下を目指して大和川を遡るっていうのはおかしいんだよ。ホツマツタヱを書いた人は古代の大阪平野の事なんて知る由もないから、日本書紀の「遡流而上」から想像を膨らませて、わざわざ余計な一文を書いちゃったのかな。

|

086

|

ホツマツタヱには古代の大阪平野に存在しないはずの大和川が出てきたけど、他にもホツマツタヱが成立したとされる紀元2世紀初頭には存在しない湖なんかも出てくるよ。富士山麓の湖に関する記述の中で、ニシノウミとヤマナカっていう名前が出てくるけど、これは西湖と山中湖の事だよね。

|

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 地の巻” かざひの文庫 2016年5月 pp.158-159

|

087

|

西湖はかつてニシノウミって呼ばれていたけど、平安時代の貞観大噴火で元の湖が分断されて、精進湖と共に形成されたんだよ。山中湖の起源は、1990年代に日本大学が行った調査によると、西暦100年頃の噴火で河川が堰き止められた事に始まって、最終的に延暦噴火の影響で今の姿になったんだって。

|

田場穰、小杉正人、遠藤邦彦、宮地直道 “山中湖の形成史 (1)”『日本大学文理学部自然科学研究所研究紀要 Vol.25』 1990年 pp.39-44

小杉正人、池田光理、江口誠一 “山中湖の形成史 (2)”『日本大学文理学部自然科学研究所研究紀要 Vol.27』 1992年 pp.37-44

遠藤邦彦、田場穰、宮地直道、中井信之、篠原智子、宮原智哉、小杉正人 “山中湖の地形とその成因” 同書 pp.33-36

田場穰、清野裕丈、遠藤邦彦、小森次郎 “音波探査による山中湖西端部の湖底地形”『日本大学文理学部自然科学研究所研究紀要 Vol.34』 1999年 pp.121-128

|

088

|

ホツマツタヱ信者は、記紀の天照大神のモデルになったアマテルって人が縄文時代晩期頃に実在していて、肉食禁止令を出していたって主張しているよ。確かに縄文人の食生活は、北海道を除けば植物食の方が多いけど、地域によって大なり小なり肉を食べていたのも揺るがし難い事実だよね。

|

池田満 “『ホツマツタヱ』を読み解く - 日本の古代文字が語る縄文時代” 展望社 2001年11月 pp.34-35

池田満 “縄文人のこころを旅する - ホツマツタヱが書き直す日本古代史” 展望社 2003年5月 pp.189-193

池田満 “ホツマ縄文日本のたから” 展望社 2005年1月 p.8

南川雅男 “骨で分かる縄文人のグルメ度”『原日本人 - 弥生人と縄文人のナゾ』 朝日新聞社 1993年10月 pp.205-211

南川雅男 “先史人は何を食べていたか”『考古学と化学を結ぶ』 東京大学出版会 2000年7月 pp.208-215

|

089

|

『縄文人のこころを旅する』って本だと、ホツマツタヱの姉妹文献のミカサフミを引用して、アマテルの時代に飢饉で仕方なく牛を食べたら水田に稲虫が大繁殖したって話を紹介しているよ。平安時代に成立した古語拾遺にも、水田で牛を食べたら御歳神が怒ってイナゴを放ったって話があるんだよね。

|

池田満 “縄文人のこころを旅する - ホツマツタヱが書き直す日本古代史” 展望社 2003年5月 pp.190-191

原田信男 “歴史のなかの米と肉” 平凡社 2005年6月 pp.83-85

|

090

|

古墳時代以前の日本には牛が生息していない事をさっき言ったけど、そうするとミカサフミの話は縄文時代に書ける訳がないから、古語拾遺の話を真似たんじゃないかな。ホツマツタヱに肉食禁忌の思想があるって事は、それはホツマツタヱが仏教伝来以降に成立した事を示唆しているよね。

|

091

|

ホツマツタヱだと、記紀のニニギに対応するニニキネって人が灌漑を始めた事になっているよ。『はじめてのホツマツタヱ 地の巻』って本だと、紀元前1160年頃にニニキネが茨城県に宮を建てて、そこで灌漑を始めたんだって。紀元前12世紀代って、稲作が始まる弥生時代早期よりも前だよね。

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 地の巻” かざひの文庫 2016年5月 p.90

今村聰夫 同書 pp.146-147

|

092

|

日本の水田稲作は最初から灌漑が行われていて、福岡県にある弥生時代最古級の板付遺跡や野多目遺跡からは灌漑設備の跡も発見されているんだよ。つまり灌漑は九州北部で水田稲作と共に始まっているから、ニニキネが茨城県で初めて灌漑を行ったっていう主張は、考古学的事実と相当乖離しているね。

|

|

藤尾慎一郎 “弥生時代の歴史” 講談社 2015年8月 pp.49-50

|

093

|

『ホツマツタヱを読み解く』って本だと、ニニキネの時代を弥生時代に比定していて、ニニキネの指導によって日本各地で新田開発が行われたって書かれているよ。でも、弥生時代に九州北部で始まった水田稲作は、本州全土に広がるのに約八百年もかかっているから、ホツマツタヱと全く整合性が取れないね。

|

池田満 “『ホツマツタヱ』を読み解く - 日本の古代文字が語る縄文時代” 展望社 2001年11月 pp.83-88

藤尾慎一郎 “〈新〉弥生時代 - 五〇〇年早かった水田稲作” 吉川弘文館 2011年10月 pp.128-133

|

094

|

ホツマツタヱだと、ニニキネの治世に魚肥と油粕っていう肥料が出てくるけど、これらの肥料が普及するのは近世からだよね。江戸時代には耕地面積が飛躍的に拡大して、木綿や菜種とかの商品作物の需要も増えたから、それに比例して肥料の需要も増えて魚肥や油粕が普及していったって背景があるんだよ。

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 地の巻” かざひの文庫 2016年5月 p.178

今村聰夫 同書 pp.200-201

高橋英一 “肥料の来た道帰る道” 研成社 1991年5月 pp.43-55

|

095

|

江戸時代には肥料不足で、緑肥にする雑草や落葉の採取に規制を設けた地域もあるんだって。江戸時代よりも耕地面積がずっと少なかった古代は、緑肥の調達には困らなかったはずだから、わざわざ魚肥や油粕を使う理由が無いよね。まあ、古代にどんな肥料が使われていたのか調べるのも難しいけどね。

|

|

古田悦造 “近世近江国における魚肥の魚種転換と流通構造”『人文地理 第42巻 第5号』 人文地理学会 1990年 pp.417-418

|

096

|

弥生時代の遺跡からは、大足っていう緑肥を敷き込む為の農具が出土しているから、緑肥は確実に使われていたよ。でも、魚肥や油粕が稲作にも使われ始めるのは、肥料の需要が増大した17世紀頃からなんだよ。だからホツマツタヱは、江戸時代の肥料事情を反映して書かれていたって考えるべきだよね。

|

|

秋山浩三 “田下駄・「大足」と関連木製品”『季刊 考古学 第104号』 雄山閣 2008年8月 pp.77-82

|

097

|

ホツマツタヱにはイセノミチっていう結婚制度が出てくるけど、これはホツマツタヱ信者が縄文時代晩期頃に実在していたって主張しているアマテルが制定したんだよ。イセノミチは夫が家長になって、長男が家督を継ぐっていう父系主義的な内容なんだけど、古代の日本は父系制社会だったのかな?

|

池田満 “『ホツマツタヱ』を読み解く - 日本の古代文字が語る縄文時代” 展望社 2001年11月 pp.78-80

池田満 同書 pp.227-231

|

098

|

古代の人骨から親族組織を復元するには、歯冠計測値のQモード相関係数を比較していく方法が活用されているよ。簡単に言うと、歯の遺伝しやすい特徴を比較して人骨同士の血縁関係を判定するんだよ。この方法で集団墓地の被葬者の血縁関係を調べると、夫方・妻方・選択居住婚の判断ができるんだって。

|

|

田中良之 “骨が語る古代の家族 - 親族と社会” 吉川弘文館 2008年4月 pp.49-52

|

099

|

歯冠計測値法で古代の親族組織を調べると、縄文時代から古墳時代までは双系的な傾向が強かったみたいだね。民族学者の大林太良も、奈良時代の日本語に現れている親族称呼の体系が古い時代のものをある程度反映していたなら、それは父系制社会に適合的な親族称呼の体系じゃないって論じているよ。

|

田中良之 “骨が語る古代の家族 - 親族と社会” 吉川弘文館 2008年4月 pp.56-111

大林太良 “邪馬台国 - 入墨とポンチョと卑弥呼” 中央公論社 1977年4月 p.73

|

100

|

大林太良によれば、単系的な親族組織だと父方と母方の区別が重要で、この区別がオジやオバとかの名称にも現れるのが普通なんだって。だけど日本では父方と母方を区別しないで呼んでいるから、父系制や母系制みたいな単系組織を持っていなくて、双系的な親族組織が基層にあったみたいだね。

|

|

大林太良 “邪馬台国 - 入墨とポンチョと卑弥呼” 中央公論社 1977年4月 pp.73-74

|

101

|

古代の日本の親族組織が双系的だったなら、父系主義的なイセノミチは古代の結婚制度であるはずがないよね。あと、イセノミチのイセは夫婦を意味するんだけど、古今注や伊勢注に出てくる伊勢二字説っていうのも伊を女・勢を男って解釈していて、これとホツマツタヱの関連も指摘されているよ。

|

池田満 “ホツマ辞典 - 漢字以前の世界へ” 展望社 1999年6月 p.94

藤原明 “日本の偽書” 文藝春秋 2004年5月 p.130

伊藤聡 “伊勢二字を巡って - 古今注・伊勢注と密教説・神道説の交渉”『神仏習合思想の展開』 汲古書院 1996年1月 p.61

|

102

|

記紀神話にはアメノヌボコっていう矛が出てくるけど、ホツマツタヱではアメノヌボコの代わりにトホコやサカホコっていう名称の矛が出てくるよ。中世日本紀にも同名の矛が出てくるけど、これらは仏教の影響でアメノヌボコを独股金剛杵と同体化させて生まれた名称で、中世の神道界で流布されたんだって。

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 地の巻” かざひの文庫 2016年5月 p.24

今村聰夫 同書 p.144

山本ひろ子 “中世神話” 岩波書店 1998年12月 pp.94-101

|

103

|

ホツマツタヱには「なかきよの とおのねふりの みなめさめ なみのりふねの おとのよきかな」って回文歌が出てくるけど、有名な七福神の絵にも同じ回文歌が書かれている事を作家の原田実が指摘しているよ。この回文歌は室町末期に成立した運歩色葉集にも載っていて、その頃にはあったみたいだね。

|

104

|

『異端日本古代史書の謎』って本によると、ホツマツタヱの記述は歌舞伎の台詞に似ているんだって。ホツマツタヱに出てくるウラミ・ネタム・ナヤミって言葉も近世語で、「こうした近松文学的発想と表現は、江戸時代に入ってからのものであり、上代文学の中に見出せるものではない」って論じているよ。

|

田中勝也 “異端日本古代史書の謎” 大和書房 1986年10月 pp.100-102

田中勝也 同書 pp.106-107

|

105

|

ホツマツタヱでは神武天皇以前の天皇に、タカヒト・ワカヒト・オシヒト・キヨヒト・カモヒトって諱が付けられているよ。『異端日本古代史書の謎』って本によると、ヒトの字が入る諱は平安時代の清和天皇が初めてで、この諱が慣例化するのは11世紀半ば以降からなんだって。

|

|

田中勝也 “異端日本古代史書の謎” 大和書房 1986年10月 pp.102-103

|

106

|

ホツマツタヱにも蝦夷は登場するけど、ヱミシやヱゾって書かれていて、エミシやエゾとは書いていないよ。これはホツマツタヱに限った話じゃなくて、中世や近世の文献でも「ヱ」の用例はあったりするよ。紛らわしいからエミシ・エゾで統一するけど、問題はこれらの言葉が混在しているって事だね。

|

|

ヱ(ゑ)の用例としては、菅江真澄『ゑみしのさへき』など。

|

107

|

ホツマツタヱには「ヱミシノヤカラ」や「ヱゾラアザムキ」みたいに、エミシとエゾって言葉が混在しているけど、これは非常に不自然だよ。エゾは平安時代後期頃に出現した言葉なんだけど、その頃にはエミシが古語になっていて、古代から中世にかけての文献にエミシとエゾが混在する例は無いんだよね。

|

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 人の巻” かざひの文庫 2016年9月 p.201

|

108

|

江戸時代になると国学者が再びエミシを使いだすけど、エミシとエゾは同じ意味の言葉として区別なく使われるんだよ。ホツマツタヱでエミシとエゾが混在しているのは、こういう時代性を反映しているからじゃないかな。他にも、ホツマツタヱにはエミシにアイヌ人的な要素が付け加えられていたりもするよ。

|

|

児島恭子 “エミシ・エゾからアイヌへ” 吉川弘文館 2009年9月 pp.147-150

エミシ・エゾが混在する実例としては、賀茂真淵『詠蝦夷島歌四首并短歌』など。

|

109

|

ホツマツタヱにはカゾニシキっていうエミシからの貢ぎ物が出てくるけど、これはアイヌ人が山丹交易で入手していた蝦夷錦(エゾニシキ)とよく似た名前だね。カゾニシキと一緒に鷲の羽の尖り矢(ワシノハノトガリヤ)っていう貢ぎ物も出てくるけど、アイヌ人は鷲の羽も交易品にしていたんだよ。

|

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 人の巻” かざひの文庫 2016年9月 p.210

|

110

|

蝦夷錦は近世のアイヌ人が山丹交易で入手していたけど、それ以前の時代に類似品が北方から日本に入って来た記録は無いんだよ。平安末期の中外抄って文献には「えぞいわぬ錦」って記述があるけど、これは「えもいはぬ〜」っていう当時流行っていた常套句の修辞で、蝦夷錦とは無関係らしいね。

|

|

児島恭子 “18、19世紀におけるカラフトの住民 - 「サンタン」をめぐって”『民族接触 - 北の視点から』 六興出版 1989年7月 p.33

|

111

|

民博の佐々木史郎は、樺太や北海道の住民が遼朝や金朝と朝貢関係を結んでいないオホーツク時代に、絹はあまり取引されていないって論じているよ。ホツマツタヱはそれより千年前の事を書いているつもりだから、もっとあり得ないよね。結局、カゾニシキは蝦夷錦の「蝦」を読み変えただけじゃないかな。

|

|

佐々木史郎 “北方から来た交易民 - 絹と毛皮とサンタン人” 日本放送出版協会 1996年6月 p.62

|

112

|

ホツマツタヱにはカゾニシキの他に、カソミネニシキやカツミネニシキって名前も出てくるよ。日本書紀の垂仁記には任那王への贈り物として赤絹を使者に授ける記述があるけど、ホツマツタヱの垂仁記に対応した記述だと赤絹が「ヰツイロノ(五色の)カツミネニシキ」に変わっているんだよ。

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 人の巻” かざひの文庫 2016年9月 p.122

今村聰夫 同書 p.132

|

113

|

カソミネニシキとカツミネニシキは朝廷の贈り物で、カゾニシキはエミシの贈り物だけど、基本的には同義だろうね。実際の蝦夷錦は赤や青の生地に五色くらいの色が付いているから、ホツマツタヱを書いた人は日本書紀の赤絹を蝦夷錦に重ね合わせて、わざわざ「五色の〜」なんて事を書いたんじゃないかな。

|

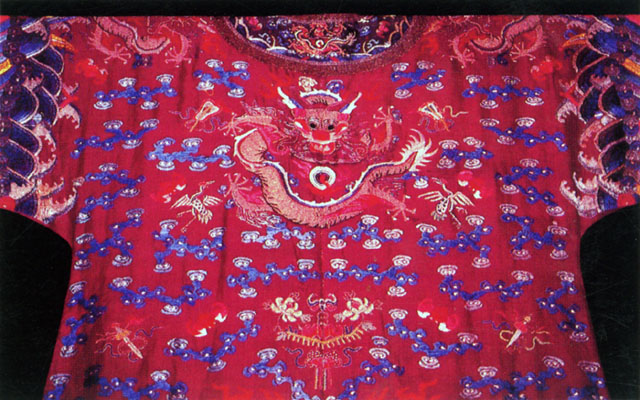

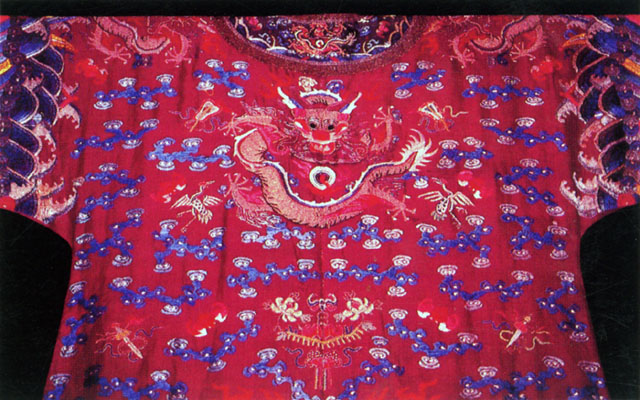

蝦夷錦の現物(佐々木史郎『前掲書』の表紙) 蝦夷錦を着たアイヌ人の絵(蠣崎波響『夷酋列像』より)

|

114

|

ホツマツタヱはヲシテ文字っていう独自の神代文字で書かれているけど、いわゆる神代文字は上代特殊仮名遣いに対応していないから、上代以前には遡らないのが通説だよ。ホツマツタヱ信者は、ホツマツタヱが記紀の成立に先行するっていう主張で、上代特殊仮名遣いに基づく偽書説を否定しているけどね。

|

小松茂美 “かな - その成立と変遷” 岩波書店 1968年5月 p.62

松本善之助 “ホツマ 古代日本人の知恵 - 自然に則して生きる” 渓声社 1993年10月 pp.213-216

池田満 “『ホツマツタヱ』を読み解く - 日本の古代文字が語る縄文時代” 展望社 2001年11月 pp.19-25

|

115

|

ホツマツタヱ信者は上代特殊仮名遣いの起源がそんなに古くないって主張しているけど、それはホツマツタヱの古さを保証するものでもないよね。ホツマツタヱには上代以降の言葉も使われていて、イセノミチの話の中に出てくるメカケ(妾)は、高群逸枝によると室町時代以降に登場する言葉なんだって。

|

池田満 “『ホツマツタヱ』を読み解く - 日本の古代文字が語る縄文時代” 展望社 2001年11月 p.22

青木純雄 “上代特殊仮名遣いとヲシテ書記システム”『検証ほつまつたゑ 通巻86号』 ホツマ出版会 2016年8月 pp.28-29

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 天の巻” かざひの文庫 2015年9月 pp.249-250

田中勝也 “異端日本古代史書の謎” 大和書房 1986年10月 p.105

高群逸枝 “高群逸枝全集 第4巻 - 女性の歴史 1” 理論社 1966年2月 p.272

|

116

|

沖森卓也によれば、5世紀の稲荷山古墳鉄剣銘や3世紀の魏志倭人伝に出てくる固有名表記も概ね上代特殊仮名遣いに合致しているから、3世紀頃も音韻的には奈良時代の状況と大差がなかったって論じているよ。上代特殊仮名遣いの起源はホツマツタヱ信者が思っているほど、新しいものじゃなさそうだね。

|

|

沖森卓也 “日本語の誕生 - 古代の文字と表記” 吉川弘文館 2003年4月 pp.22-23

|

117

|

ホツマツタヱだと夢はユメって書かれているけど、上代にはイメ(imë)って発音していたんだよ。琉球諸語でもイミ(ʔimi)って発音するから、上代のイメは本土日本語と琉球諸語が分裂する以前の音韻を残していた事になるね。ホツマツタヱが上代以前の文献なら、夢をユメって書いちゃダメだよね。

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 天の巻” かざひの文庫 2015年9月 p.135

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 地の巻” かざひの文庫 2016年5月 p.193

今村聰夫 同書 p.239

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 人の巻” かざひの文庫 2016年9月 pp.28-33

今村聰夫 同書 p.105

今村聰夫 同書 p.242

服部四郎、上野善道 “日本祖語の再建” 岩波書店 2018年5月 pp.382-383

トマ・ペラール “日琉祖語の分岐年代”『琉球諸語と古代日本語 - 日琉祖語の再建にむけて』 くろしお出版 2016年4月 p.108

|

118

|

上代日本語のツキ(月)とキ(木)は同じ乙類イ列音だけど、ツクヨ(月夜)やコノハ(木葉)の時は母音交替するね。これは件の乙類イ列音が、元来は別々の母音だった事を示唆していて、日琉祖語としては*tukoi(月)と*kəi(木)って再構されているよ。ホツマツタヱの音韻はどうなのかな?

|

服部四郎、上野善道 “日本祖語の再建” 岩波書店 2018年5月 p.84

服部四郎、上野善道 同書 pp.180-182

トマ・ペラール “Ryukyuan Perspectives on the proto-Japonic Vowel System”『Japanese/Korean Linguistics Vol.20』 Stanford U. 2013年7月 p.89

トマ・ペラール “日琉祖語の分岐年代”『琉球諸語と古代日本語 - 日琉祖語の再建にむけて』 くろしお出版 2016年4月 pp.110-111

|

119

|

ホツマツタヱだと月はツキって書かれているけど、記紀のツクヨミに対応する人物もツキヨミって書かれているよ。木はカクノキ(蜜柑の木)やクチキ(朽木)って用例がある一方で、キノミ・コノミ(木の実)が混在していて、総じて上代以前の音韻を反映しているような表記にはなっていないね。

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 天の巻” かざひの文庫 2015年9月 p.37

今村聰夫 同書 pp.24-25

今村聰夫 同書 p.278

池田満 “ホツマ辞典 - 漢字以前の世界へ” 展望社 1999年6月 pp.211-212

池田満 同書 pp.46-48

池田満 “よみがえる縄文時代 - イサナギ・イサナミのこころ” 展望社 2013年4月 pp.88-90

|

120

|

ホツマツタヱだとカミカゼ(神風)をカンカゼって書いているけど、有坂秀世によると上代にはカムカゼって発音していて、撥音化でカンカゼって発音するようになるのは平安時代からなんだって。アイヌ語のカムイ(神)が古い時代の日本語と借用関係にある事も、カムカゼって発音の古さを示唆しているね。

|

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 天の巻” かざひの文庫 2015年9月 p.254

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 地の巻” かざひの文庫 2016年5月 p.192

今村聰夫 “はじめてのホツマツタヱ 人の巻” かざひの文庫 2016年9月 p.34

有坂秀世 “國語音韻史の研究” 明世堂書店 1944年7月 pp.71-77

梅原猛 “日本人の「あの世」観” 中央公論社 1993年1月 pp.117-122

|

121

|

日本語のカミ(神)は日本祖語だとカムイって再構されていて、アイヌ語のカムイが日本語からの借用なのか、その逆なのかは意見が分かれているよ。どちらにしても、上代以降の言葉が頻出するホツマツタヱを上代以前の文献として扱うのは無理な話だから、記紀の原書なんて話は信じない方がいいよね。

|

|

服部四郎、上野善道 “日本祖語の再建” 岩波書店 2018年5月 p.180

|

anti_hotsumatsutae(アットマーク)yahoo.co.jp

© 2019 ホツマツタヱ偽書運動 |

|